こんにちは。高崎経済大学の鈴木耕太郎です。

いま、私の周りにいる一部の学生たちから、ややピリピリした雰囲気が漂っています。

本日は12月2日。そう、大学では「卒業論文」の提出が目前に迫っているのです。

今の4年生は、私として初めて抱える卒業生。この1年間はCOVID-19流行の中で誰も経験したことのないようなWEBを用いておこなう就職活動を行いつつ、一方で当初考えていたようなフィールドワークも思うようにできず、研究計画の見直しを迫られながらの卒論作成となりました。

あまりに苛酷な1年でしたが、それでも何とか4年間の学びの集大成として立派な卒論を書き上げてくれると信じています(やや心配な学生もいますが、底力を見せてくれるものと確信しています)。

頑張れ、鈴木耕太郎ゼミのみんな!

……すみません、勢いのあまり完全な「私信」を書いてしまいました。

学生を受け持っている側の私も緊張している、ということ皆様に伝われば幸いです。

さて皆様は、いかがお過ごしでしょうか。

***************************

前回の予告通り、1週間後の更新となりました。

今回でこのシリーズは本当に最後となります。といっても、今回殆ど牛頭天王は登場しません。今回の主役は(前回に引き続き)スサノヲとなります。

室町時代以降、牛頭天王とスサノヲとは同体視されていました。

だからこそ、明治時代の神仏判然令以降、各地の牛頭天王社は名称を変え、祭神から牛頭天王は姿を消し、その代りに(牛頭天王と同体であった)スサノヲが祭神であると公的に称されるようになってきました。

なぜ、異国神である牛頭天王と日本神話に由来するスサノヲとは同体視されたのか。

これは明治時代以降、いまに続く旧牛頭天王祭神社をひもとく鍵となる事項です。

またカオスでディープな世界に皆様をお連れするのは申し訳ないのですが、最後までお付き合いをいただけますと幸いです。

『日本書紀』におけるスサノヲ追放譚

前回、『釈日本紀』の中に収載されている「蘇民将来譚」(=『備後国風土記』の逸文、以下は「逸文」と表記)の後に、講師役である卜部兼文(うらべ・かねふみ)と受講生側である一条実経(いちじょう・さねつね)との間で、祇園社祭神をめぐる問答のようなやり取りがあったことをご紹介しました。

何よりここで着目すべきは、兼文が備後国の疫隅国社の縁起である「逸文」を、京の祇園社の由来譚であると断じたことです。

「逸文」をいくら読んでも、京の祇園社のことなど一切触れられていないのにもかかわらず、なぜこのような断言ができたのか。

その謎を解くヒントは、『日本書紀』におけるスサノヲという神の存在にあります。

前回も記したように『釈日本紀』は『日本書紀』の注釈書です。つまり、「逸文」もまた、『日本書紀』について深く掘り下げるために引用されていることになります。

具体的には、『日本書紀』巻第1第7段の一書[※1]第3の場面に対する解説/補足説明に用いられているのです。どういう場面か、以下に概要を記します。

弟神・スサノヲの粗暴さに耐えかねたアマテラスは岩戸の中にこもってしまった。神々は知恵を出し合い、アマテラスを何とか岩戸から外に出すことへと成功し、天は再び日の光にあふれる世界となった。

一方、事の原因であるスサノヲに対して神々は手足の爪を剥ぎ取った上で、天どころか地上世界である葦原中国へも留まることを許さず、底根之国へと追放してしまう。

折しも風雨が強いときだったので、スサノヲは青草を束ねて笠・蓑を作り、道中で宿を貸してくれる神を探し歩いた。

しかし、罪多き穢れた存在であるスサノヲを泊めようとする神はいなかった……(後略)。

スサノヲの天からの追放という場面は、『日本書紀』正文でも、また『古事記』にも記されています(この後に続く場面が、地上にて妻となるクシナダヒメを救うため、ヤマタノヲロチを退治する場面です)。ただ、この「一書」の特徴は、下線部にある道中で宿を借りようとする点でしょう。

さてここで、「あれ?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そう、この場面は『釈日本紀』の「逸文」において武塔天神が妻問いの旅に出た際の描写と重なるのです。

もっとも「逸文」の場合は、武塔天神(スサノヲ)に対し宿を貸さなかった「弟・将来」は後に一族郎党滅ぼされ、逆に宿を貸した貧者の蘇民将来は、娘の命および代々の子孫の防疫・除疫までも武塔天神に約束されることになります。

一方、上記「一書」では宿を貸してくれなかった神々に対して、特に災いがもたらされたとするような記述は当然見られません。

つまり、まったく同質な話という訳でもないのですが、非常におもしろい共通点です(もっといえば、「逸文」の方が『日本書紀』当該場面を念頭において作成された可能性もあるのですが)。

こうした共通点があるからこそ、兼文は『日本書紀』の当該場面の解説/補足説明に「逸文」を引用したのでしょう。

『日本書紀』の該当場面だけ見れば単に追放されるだけのスサノヲですが、「逸文」を踏まえたら、やはり決して軽んじてはならない存在であることがわかります。

しかし、それでもまだ謎なのが、この「逸文」を用いることで、何を伝えたかったのかということです。

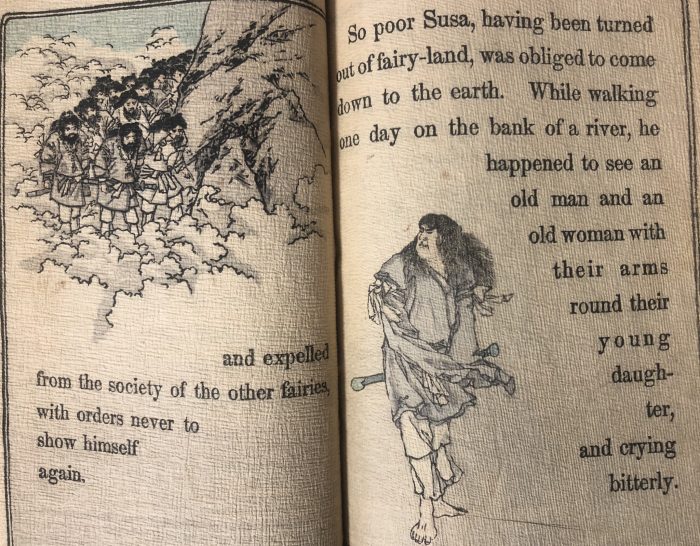

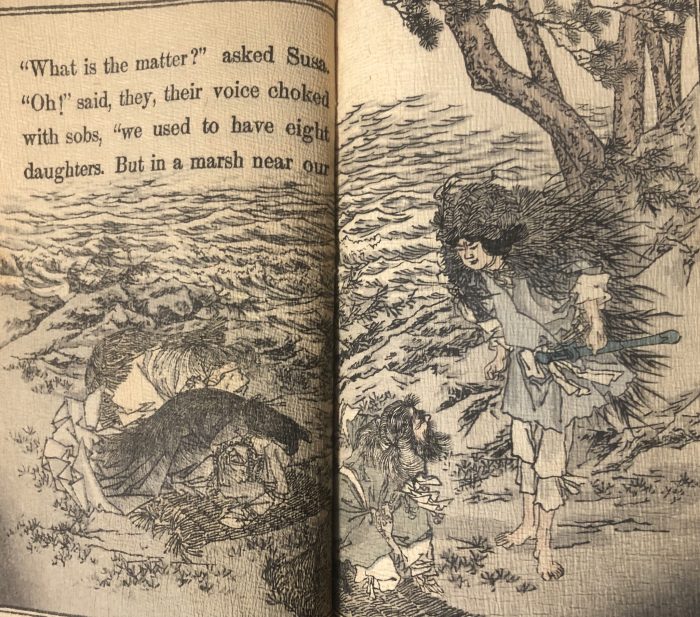

写真1-1

写真1-2

明治時代、外国人向けに売り出された英語版の昔話集(B.H.チェンバレン再話・小林永濯画の”Japanese fairy tales” 通称:ちりめん本)の『古事記』より、1-1は神々によりスサノヲの追放が決まった場面、1-2は追放されたスサノヲが葦原中国で嘆き悲しむクシナダヒメ親子に遭遇した場面。

とくに1-2の場面で日本画家・小林永濯はスサノヲに蓑をまとわせた姿で描いている点に着目したい。

[所蔵者:谷本由美氏(高崎経済大学非常勤講師)/撮影:筆者]

祇園社祭神・スサノヲの誕生

『釈日本紀』が編纂された鎌倉時代中期において、祇園社はすでに「二十二社」と称される有力な神社でした[※2]。ただ、その起源については(以前も書いたように)不明な点が多い神社です。確実にいえることは、その起源をたどっても、『日本書紀』や『古事記』あるいは『風土記』といった日本神話にはたどりつかない(日本神話を起源としない)神社であることは間違いありません。

さて、ここからは私の推測が過分に含まれますので(つまり、実証的な検証がしきれていないので)、その点は何卒ご容赦いただきたいのですが……兼文はこの「逸文」の存在を知ったとき、恐らくはこう思ったのではないでしょうか。

「ああ、祇園社もまた、『日本書紀』に起源を持つ神社だったのか!」と。

どういうことか、順に説明します。

まず、祇園社の祭神は牛頭天王ですが、その異名として武答神というものがありました(前述の通りです)。一方、この『釈日本紀』に収められている「逸文」も武塔天神なる神が登場し、さらにその神はスサノヲであるとも記されています。つまり、単純に考えると以下のようになります。

祇園社祭神=武答神=武塔天神=スサノヲ

ここで祇園社祭神はスサノヲである、という図式が成り立ちます(ちなみに、なぜか兼文は牛頭天王の名前を一切出しません。ここにも何らかの意図があると思われますが、これ以上話を拡散させないために今は置いておきます)。

ただ、これだけでは「逸文」と祇園社(ないし祇園社祭神)とのつながりはまだ弱いと言わざるを得ません。ところが、「逸文」には見過ごせない描写が記されています。第2回でも取り上げた蘇民将来による武塔天神(スサノヲ)への粟飯の献上です。

これも第2回で取り上げましたが、祇園祭の前身・祇園御霊会では四条京極にて粟飯を供御する神事が執り行われていました。兼文はまさにその起源をこの「逸文」に見たのです。武塔天神(武塔神)が登場し、祇園御霊会の粟飯供御も見られる――つまり、「逸文」こそが祇園社の由来譚なのだ――兼文はそのように考えたと推察されるのです。

そうであるならば、祇園社の祭神である武答神/武塔天神はスサノヲということになります。

つまり、『日本書紀』に由来する神が祭神であるということになるわけです。

いかがでしょうか。ご理解いただけたでしょうか。

「いや……でも、「逸文」はあくまで備後国の神社の話であって、祇園社とは関係ない話なんでしょ? そこはどう説明するの?」

そう思われた方。鋭い(笑)[※3]。そして、その点はまさに説明されていません。

結局、現代を生きる私たちからすると、兼文の説はどこまでいっても「突飛」であり、「強引」な説に映ってしまうわけです。なぜかといえば、私たちは小学校(場合によっては、幼稚園/保育園)から徐々に「論理的」に、あるいは「整合性」を持って物事を考えることが大事だと訓練されているからです。

高校生時分に「小論文」なるものを書かされたとき、「作文と違って客観的な視点が大事なんだ」と教員から言われたことがある方もいらっしゃるでしょう。まさに客観性をもって、誰がどう見ても「なるほど、そうか」と思えるような内容こそ素晴らしい、というのが現代の教育であり、学問観です。

しかし、それは中世を生きた兼文には当てはまりません。なぜならそうした価値観を共有していないからです。

重要なのは、(現在の私たちから見たら突飛で強引であったとしても)『日本書紀』の注釈という学術行為を通して、兼文が『日本書紀』と「逸文」、「逸文」と祇園社、そして『日本書紀』と祇園社という「つながり」を見出すことが出来たことにあります。つまり祇園社の祭神はスサノヲであり、祇園社は『日本書紀』に連なる神社なのだ、という兼文なりに「真実」を発見したことにあります[※4]。

最後に兼文の名誉のために申し添えますが、彼は間違いなく当代きっての知識人の一人でした。おそらく『日本書紀』に関することであれば、細かいことも含めおおよそ頭の中にインプットされていたでしょう。決して能力が低い人間ではありません。

私たちが「ちょっと強引だなぁ」と思う、その兼文の言説こそ、その時代にあっては最先端の学問であり、求められていたことだったのです。

兼文の言説以降、長い時間をかけて祇園社祭神=スサノヲという言説は定着していくことになります。たとえば、室町時代中期の有力公家で、摂政・関白を歴任する傍ら、やはり『日本書紀』注釈をはじめとした幅広い知を追求した一条兼良(いちじょう・かねよし/かねら)は、兼文が言及しなかった牛頭天王とスサノヲとの関係性を説きつつ、祇園社祭神としてのスサノヲを強化しますし、室町時代後期の吉田兼俱(よしだ・かねとも)は牛頭天王をはじめ、日本で祀られている異国神はみな、スサノヲの化身だとまでいいます[※5]。

異国神を祀っていたはずの祇園社は、いつの間にか日本古来の神を(あるいは日本古来の神「も」)祀る場へと変貌し、スサノヲという神もまた、疫病を広め、あるいは抑える神に変貌していったのです。

そして時は過ぎ、明治時代に入ると牛頭天王=スサノヲという関係性は崩れ、祭神から牛頭天王の名前は消え、スサノヲだけが残ることとなりました。(良い悪いは別にして)これもまた、中世以降の言説の展開と考えることもできるのです。

つまり、当時の知識人の言説によって、信仰が、社会が変わっていったわけです。

人間が持つ言葉の力は、こうしたところにも垣間見ることができます。

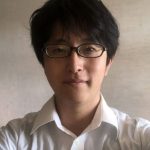

写真2-1

写真2-2

2-1は筆者宅から比較的近い場所(群馬県高崎市柴崎町)にある進雄(すさのお)神社本殿。2-2神社境内にある同社所蔵文書を紹介する案内板。

この案内板中にも記されているように、ここも昔は牛頭天王社と呼ばれていた。[撮影:筆者]

***************************

と、いうことで、この一連の話はここで区切ります。まだまだ論じられていないところはありますが、もう「お腹いっぱい」という方もいらっしゃるかと思いますので、次回以降、もっとライトな感じでいきたいと思います(笑)。

ディープな世界にお付き合いいただき、ありがとうございました。

追記:中世のスサノヲについてさらに理解を深めたい皆様には、以下の書籍をオススメします。

・斎藤英喜『荒ぶるスサノヲ、七変化』(吉川弘文館、2012年)

・権東祐『スサノヲの変貌』(佛教大学[制作販売・法藏館]、2013年)

なお、研究ノート(小論稿)として拙稿もあげておきます。

・鈴木耕太郎「スサノヲの「悪」をめぐって」(山下久夫・斎藤英喜編『日本書紀一三〇〇年史を問う』思文閣出版、2020年)

(補注)

[※1]『日本書紀』の巻第1と巻第2(通称・神代巻)は、「正文」と「一書」とで構成されています。「正文」とは文字通り、『日本書紀』のメインストーリーを指し、「一書」はその「正文」の異伝ということになります(例えば、巻第1第5段は一つの正文につき、11もの異伝(一書)が付されています)。

ただ、この「正文」と「一書」の関係は独特で、たとえば、「正文」だけ読んでいてもよくわからない箇所がしばしば出てくるのに対し、先行して示されている「一書」を読むとその整合性がつく、といった場合もあります。詳しくは、関根淳「成立前後の日本書紀」(山下久夫・斎藤英喜編『日本書紀一三〇〇年史を問う』思文閣出版、2020年)参照。

[※2]朝廷からの格別な崇敬を受けた22の神社のことを指します。平安時代中期の醍醐天皇の時代に、伊勢・石清水・賀茂・松尾・平野・稲荷・春日・大原野・大神(おおみわ)・石上(いそのかみ)・大和・広瀬・龍田・住吉・丹生(にう)・貴布禰(きふね)の16社に対して朝廷から定期的に祈願のための幣帛が奉られるようになり、その後、吉田・広田・北野の3社が加わって19社に、さらに梅宮(うめのみや)が加えられ20社、次いで祇園が加わり21社となって、12世紀はじめに日吉(ひえ)が加わったことで、制度は完成し、以後室町時代中期まで朝廷による定期的な幣帛が続きました。

[※3]前回も記したように疫隅国社の後身と考えられている広島県福山市の素戔嗚神社、または同市の沼名前神社は共に牛頭天王を祭神としていた旧・牛頭天王社です。つまり、いつの段階か疫隅国社もまた祇園社の支配下にはいったという可能性は十分考えられます。ただ、それがいつのことなのか(たとえば、この『釈日本紀』成立時にはすでに祇園社化していたのか、そうでないのか)、現在ではまだわかっていません。

[※4]なお、こうした中世における『日本書紀』注釈、ないしあらゆるものを『日本書紀』を通して説明しようとする際に出てくる独特な言説(『日本書紀』にはこう記されている、と説明しながらも実際には『日本書紀』に一切記されていないような言説なども含む)について、伊藤正義氏は「中世日本紀」と名付けました(伊藤「中世日本紀の輪郭」『文学』第40巻第10号、1972年)。

今回はこれ以上話が拡散させないようにあえて触れませんでしたが、この時代の信仰や神事を考える上では非常に重要な言説群です。もちろん、『釈日本紀』もまた、「中世日本紀」として位置づけることができるかと思います。

[※5]本当はこの点についても詳しく触れたかったのですが、あまりに長大になるのでやめました……。詳しくは拙著『牛頭天王信仰の中世』(法藏館、2019年)の第2章第5~第8節(pp.118-160)をご参照ください。

コラム連載の著者略歴

鈴木耕太郎

1981年生まれ。群馬県 旧勢多郡大胡町(現・前橋市)出身。

立命館大学文学部、同大学院文学研究科修了。博士(文学)。

専門は国文学(特に中世神話研究)・宗教民俗学。

卒業論文時より一貫して牛頭天王信仰に関連するテキストの分析を研究テーマに据えている。

日本学術振興会特別研究員(DC)・京都西山高校国語科非常勤講師・京都西山短大非常勤講師を経て、2018年より公立大学法人 高崎経済大学 地域政策学部 講師。

近著に『牛頭天王信仰の中世』(法藏館、2019年7月)がある。